釣れた魚での料理方法をご紹介する釣果メシ!今回で36品目を迎えました。

今回は魚のあら骨と頭を使ってつくる魚だしざる蕎麦をご紹介します。

いつものメインとなる身の方ではなく、残ってしまうけど捨てるにはもったいないあらを使って、食欲の湧かない日でもサラッと食べられる魚をつかったざるそばのつくり方を解説します。

魚だしざる蕎麦のつくり方

材料を用意してください。

魚のあら骨、頭 1尾分

(今回は60cmくらいのすずき1尾分)

酒 100cc

水 500cc

利尻昆布 5g

白ねぎ 青い葉先の部分 1本分(臭み消し用)

【つみれ】

ほぐし身

だし取り昆布 半分 刻む

刻みねぎ 少々

葛粉または片栗粉 大さじ1

おろし生姜 小さじ1/2

塩 適量

【温つゆ】

濃口醤油 50cc

みりん 50cc

砂糖 適量

柚子胡椒・干し海苔

あらに塩をして余分な水分を取り除く

あらと頭に軽く塩をして10分ほど置きます。そうすることで塩分の浸透圧で中の余分な水分とともに生臭みが緩和されます。10分ほど置くと表面にぽつぽつと水泡が出てきだしたらOKの合図。

塩を流水にさらし洗い流します。ざるに上げて水を切ります。

魚だしを取る

鍋に昆布を敷いて、魚のあらと白ネギ(写真では忘れてます…w)を入れて、水、酒を加えて火に掛けます。

一度沸騰させたら火を弱火にしてそのまま煮出していきます。

アクが出てくるので、出てきたらその都度、丁寧にアク取りを何度も行ってください。澄んだきれいなだしが取れます。

分量的には半分(おおよそ300cc)になるまで、煮詰めます。

煮詰まってきたら、昆布と魚を取り出します。

だしは、ザルにキッチンペーパーをしき、濾してから鍋に移します。魚の旨味が凝縮されただしがとれました。

つけつゆを合わせる

きれいに魚の脂と旨味が十分にとれた出しが出来たら、そこに濃口醤油とみりんを入れ、火にかけアルコール分を飛ばします。

砂糖は好みで、加える甘さを調節してください。

つみれを作る

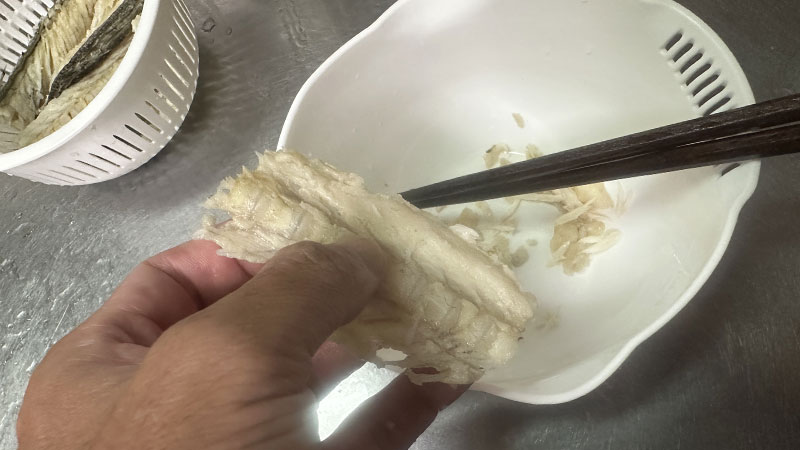

だし取りから取り出したあとの骨から、身をほぐします。頭の目の下のほほ肉も美味しいので忘れずにほぐしましょう。

小骨は入らないように気を付けてください。

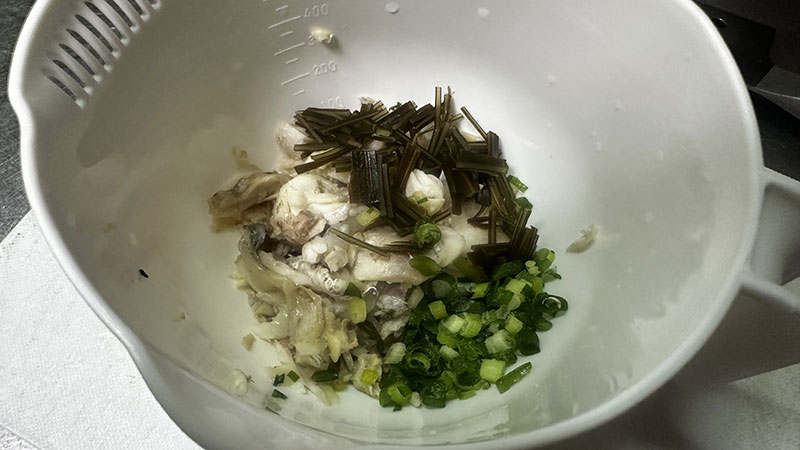

身がほぐせたら、刻んだねぎと、だし取りで使った昆布をみじん切りにしたものと、おろし生姜、葛粉(なければ片栗粉でOK)を入れます。このとき塩もしますが少量でいいです。

材料を混ぜわせ人数分、一人2個くらいずつになるように丸めます。このときによく混ぜたりこねたりしながら、再度小骨が入っていないかチェックしてみてください。

ここでお湯を沸かしておきます。

つみれを湯がく

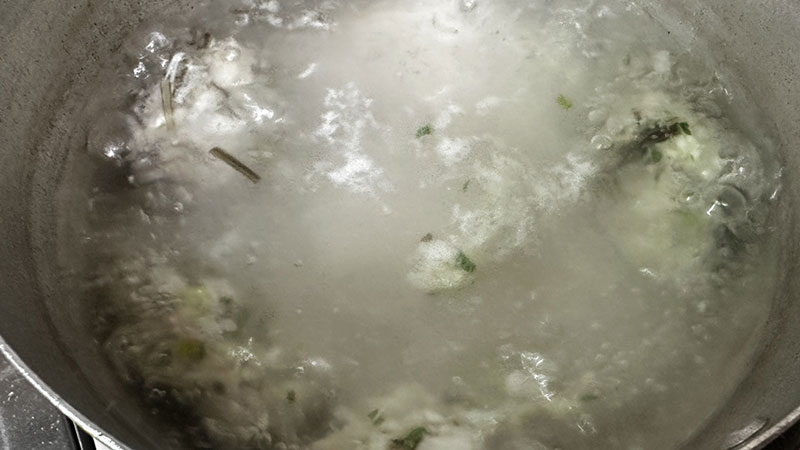

お湯が沸騰したら、こねたつみれをお湯に入れて湯がきます。これでつなぎの粉にも火が通り丸まったプルンとしたつみれが出来上がります。

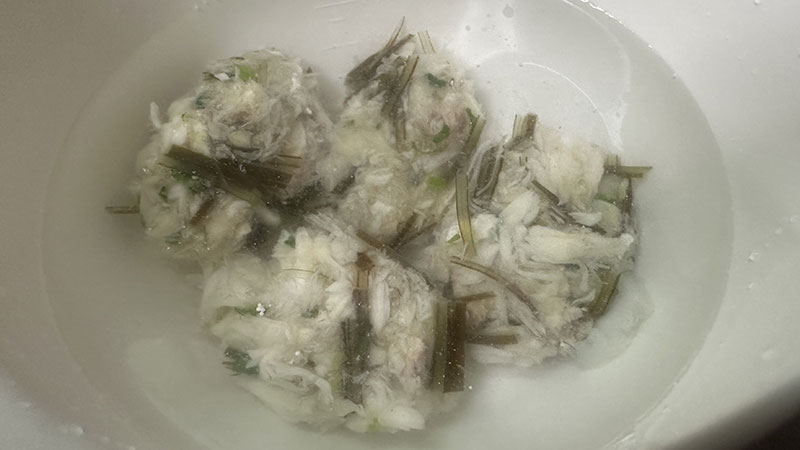

お湯から浮き上がってきてコロコロ動起き始めたら取り出します。つなぎの粉がくっつかないように冷水に浸しておきます。

そばを湯がき、つけつゆを温める

そばを湯がきます。そばはすぐに冷水にさらしてざるに上げます。その間に先程のつみれを、つけつゆの鍋に移して温めておきましょう。

このときのそばは信州そばなど細くてコシのあるものが良く合います。できることならそば湯まで香りが強く美味しいものが良いです。

お皿に盛って完成!

お皿に盛って、そば湯を添え、お皿の淵に柚子胡椒と干し海苔を添えたら完成!

干し海苔は、生の海苔をほぐして乾燥させただけのもので香りがよく美味しいので蕎麦だけでなく、汁物や麺類に入れても美味しいです。中々売ってるところが少ないので通販で入手するのがおすすめです。

プルンとしたつみれと魚の旨味が濃い温かいつゆが、これまで食べたことのない海の味のするざる蕎麦になっています。

薬味は柚子胡椒でなくてわさびでもいいです。干し海苔を絡めながら食べると絶品です!あらだけが余ってしまい、いつものあら炊きや汁物に飽きたらぜひ試してみてください。