チヌ(クロダイ)の生態と食性について解説します。

いまやどこにでも居てライトゲームの好ターゲットとして人気のあるチヌです。

何が好きでどんなエサが主食なのか、食べ方は?、1年を通してどんな行動パターンをしているかなど、

チニングしている中で気になる疑問に対する答えをまとめてお伝えします。

チヌ(クロダイ)の生態

属性と呼び名

タイはタイだけど…。

クロダイは名前に”タイ”が付いていることから真鯛と混同されることもありますが、真鯛はマダイ属で、チヌ(クロダイ)はクロダイ属で別種です。

真鯛はタイラバなどオフショアで狙うほど深場に潜んでいますが、チヌ(クロダイ)は浅場を好んで住処にしています。

そのために水鳥などにも狙われやすく、干潟の濁った水や岩礁に擬態同化しやすいように自ら体色を黒く進化していったとされています。

またチヌ、クロダイの呼び名の違いですがこれには諸説あるものの、関東など東日本ではクロダイ。瀬戸内海を囲む関西や中国地方を中心とした西日本でチヌというのが通称になっているものと思われます。

生態

チヌ(クロダイ)は意外にも驚くほどに珍しい生態をしています。

産卵後に卵からふ化したばかりの稚魚はなんとすべてが♂(オス)!体長が15cm~25cmくらいの幼魚の間は精巣と卵巣の両方を持つ両性型になり、生まれてから丸々2年間の期間は♂(オス)として生活しています。

3年目に入ると♂(オス)と♀(メス)に分かれそのまま成魚になるまで成熟していき産卵活動をします。また大きく成長すればするほど多くの個体が♀(メス)になっていくことも研究からわかっています。

ここまで聞いて驚きませんか?これだけいたるところに増えて言ったのも納得させられるほどの驚異の繁殖力を持っている魚だといえます。

●一時両性型となり成長度合いによってオスとメスに分化する

生息地

上記の生態とも通じるチヌ(クロダイ)の居る水域も、塩分濃度の薄い河川の中流域など汽水域にも多く存在しており、多少の水質が悪い場所でも生き伸びる性質があります。このことも数が増えたことにも繋がっていると思います。

井戸水でも活きていくそうです。

北は北海道から、南は九州南岸の日本海・東シナ海沿岸、反対側の太平洋沿岸、瀬戸内海など日本全国、海水域のみならず内湾、河川など汽水域などどこでも生息しています。

基本浅場を好む習性から河川、河口、港湾部の防波堤など近場から狙えます。

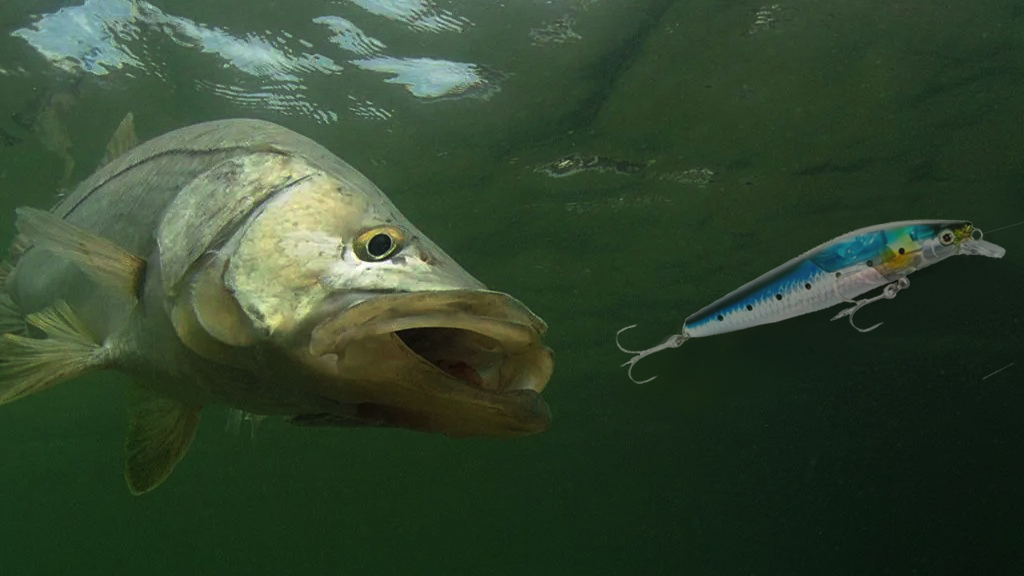

食性

チヌ(クロダイ)がもっとも好むものはカニやアナジャコ、エビなどの甲殻類と、アサリ、アケミガイ、カキなどの貝類だということは承知の通りでしょう。

ほかにもミミズやゴカイ、海岸にいるフナムシなど虫系も食べるし、イナッコやイワシなどの小魚も食べます。

さらに、チヌ(クロダイ)は他にも海苔の養殖場で被害報告があるほど、海苔や海藻も食べますし、昔からスイカをエサにチヌが釣れるのは有名な話です。

ちぎったスポンジにバニラエッセンスを垂らしてハリを刺したものでもチヌは釣れるのですww

要するにチヌ(クロダイ)は雑食性なので、これといった特別なエサを持たずそこにいる美味しそうなものを口にします。なんとも釣りするにはありがたいのか…なんというのか狙いが定めにくい魚種とも言えます。

●なんでも食べる雑食性

釣れる時期

チヌ(クロダイ)は春に産卵期を迎えます。この頃を「乗っ込み時期」と言い、果敢にエサをたくさん食べるタイミングでチニングするのは最も適した時期とされています。

それ以外でも、チヌ(クロダイ)は年中釣ることが可能な魚で、その時期の水温や気候変動による活性を考慮して釣り方を練りさえすれば、1年を通してチニングは楽しめます。

産卵期が終わっても、夏場の間(10月頃まで)は活性が高くなり、フリリグなどワーミング以外おプラッキングでも釣りやすくなる時期に入り、チヌトップ(トップウォーター)も楽しめる時期になります。

11月に入ると徐々にチヌ(クロダイ)は水温が安定しやすい深場へと移動しはじめます。冬の間も河川に残っている個体もいますが、極寒期に入ると身近な場所から急激に個体数が減ります。

●春の乗っ込み時期が一番釣りやすい

●夏はチヌトップやプラッキングでも釣りやすくなる

●冬は深場へ移動し活性が下がる

食味と旬

チヌ(クロダイ)を釣って食べるとすると一番身が美味しくなるのは、この深場へと移動する冬の間です。

冬場オフショアでブレードジギングしていて、ブレードジグにチヌが食ってくることが増えるのも冬のことで、外道のチヌだからといって食わず嫌いせずに食すといいです。

この冬を越えて春からの産卵期に入ると、チヌの食味は一気に落ちていきます。

夏場になるとチヌ(クロダイ)よりもキビレのほうが美味しくなります。

●食べて美味しい旬は冬

●夏はキビレのほうが美味しくなる

臭いと敬遠されている匂い

また生息地によって皮目が磯臭い(海藻のような)匂いがするため敬遠するひとがいますが、それも下処理で取り除けます。

しかも、これらの独特の磯の香りは、この海藻のような磯の匂いが日本酒の香りと相性抜群でして、刺身にする際も、皮ごと取り除かずに皮目を炙って旨味を凝縮させるなど、料理次第ではいくらでも旨味にかえることができます。

チヌ(クロダイ)の調理法について下記のページで特集しています↓

ひとつひとつの料理方法、レシピについても解説しています。

チヌ(クロダイ)の仲間

チヌ(クロダイ)は関西と関東との呼び名の違いだけではありません。多種にわたるクロダイ属に属す近縁種がたくさんいます。

その代表がキビレ、キチヌとも呼ばれる胸鰭と尾が黄色いチヌもいますし、近年研究でわかった、頭の先が丸くフナのような体系をしたイワツキクロダイ。

そのほかナンヨウチヌ、沖縄に生息しているミナミクロダイ、オキナワキチヌなどが仲間です、

チヌ(クロダイ)の漁獲量日本一は…

チヌ(クロダイ)の漁獲量日本一は広島県。日本国内で唯一チヌの研究室がある広島大学大学院総合生命科学研究科の海野徹也教授によりますと現在広島湾には、約1000万匹のチヌが生息していると考えられています。

その理由は広島湾は潮の満干の差が激しく、浅場を好むチヌ(クロダイ)には絶好の生息条件であったことと、

広島市内は扇状に5本の大きな川が湾内に流れる地形をしており、その川は森林の豊富な酸素とプランクトンのエサともなる栄養素を持って流れてくるため湾内は栄養たっぷり、

そしてその入り組んだ湾(入り江)にフタをするようにして大きな3つの島が点在しているため、湾内に栄養がたまりやすい”奇跡の地形”があるからと教授は語っています。

栄養が豊富なので、広島の名産でもあるカキも良く育ちそれらをエサとするチヌが増えていったそうです。

春とか秋口になるとカキを養殖するカキ棚からのチヌ釣りする専用の遊漁船も出ています。

まとめ

釣りでは人気も食材としても不人気返上させよう!

いかがでしたか、近くの河川でライトタックルでも釣れるチヌ(クロダイ)で、チニングは釣りの世界で人気になっているもののほぼ河川のゲームフィッシングとしての人気だけにとどまっています。

その理由のひとつに「よく河川で見かけるため、臭いというイメージが定着しているのでは」と先ほど登場した教授は言います。自分もよく釣り場に投げ捨てられた死んだ個体をよく見かけ残念な気持ちになります。

スーパーなどで見かけるチヌ(クロダイ)の大半は磯場などで捕獲されたもので食味が違い匂いも気にならないものがほとんどです。

安価で買っても安く手に入るし、釣って食べて美味しい魚としてもっと認知されればいいなとと思います。