タイラバの仕掛けについて解説いたします。タイラバの仕掛けはいたって簡単。他のルアー釣りとなんら変わりがありません。一度覚えてしまうと決して時間が掛かったり手間がかかるものではありません。仕掛けの準備の仕方を図を元にわかりやすく難しい理屈や専門用語を外してご説明致します。

タイラバの道具の基本要素

タイラバの仕掛け!?仕掛けと言うのかどうなのか、海釣り師のひとから言うと「仕掛け」。

ルアー釣りからタイラバをはじめたひとだと「ラインシステムやリグ!?」でもラインシステムはPEとリーダーとの結ぶ結び方のことだし

う~んwww、(フックを結ぶ専用のリーダーもハリスって呼ばれてる?、タイラバの仕掛けは海釣り師の用語とルアー用語がぐちゃぐちゃしてわかりにくい)

仕掛けと言うのか言わないのかは別として、ルアー釣り好きの人からするとこうなるだろう的な解釈で、タイラバの「仕掛け」についてお話していようと思います!!

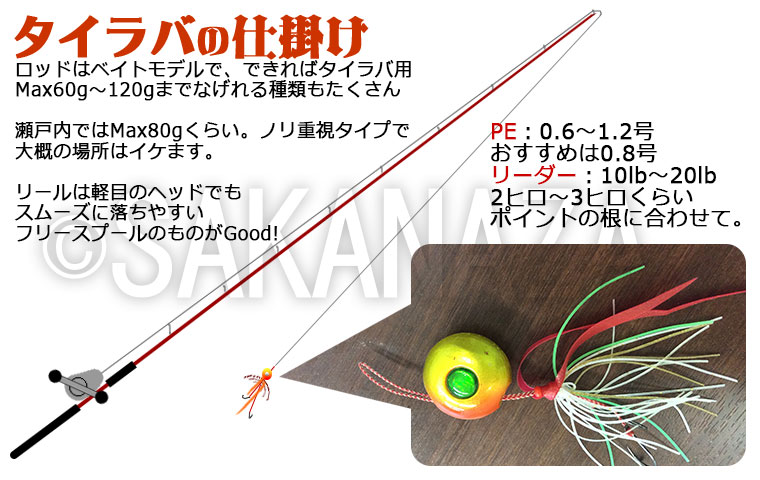

タイラバの仕掛け

そのリーダーにタイラバと呼ばれる、30g以上もの重たいオモリを通してラバーでできたスカートとヒラヒラと泳ぐネクタイがついたフックの部分を直結します。

はい、タイラバの仕掛けはこれだけです!^^

そう本当にタイラバの仕掛けはこれだけなんです。っていうと語弊がありますかね。

タイラバ自体を自作するひとまで(自分も時々)いるのでもうちょっと深くつっこんでいくとまだまだ拘るとキリがないほど仕掛けについても出てきそうですが、基本的にタイラバの仕掛けはPEとリーダー、タイラバの3要素だけです。

ウキ釣りなどの他の海釣りと違って、仕掛けはそんなに複雑ではありません。

だから冒頭で言ってた「仕掛けと言っていいのか…」なんてこと言ってたのです。

だって普通のルアー釣りではPE、リーダーにルアーだけですからタイラバもなんら変わりがない簡単にはじめられる釣りです!!

ロッドとリール

タイラバはベイトタックルが一般的です。

バーチカルに仕掛けをまっすぐ真下に落とす釣り方のタイラバは、ラインの巻かれたスプールの回転方向とラインが放出される方向が同じベイトリールの方がスムーズに落ちていくことが出来るからです。

スピニングタックルでもいいのですが、実際に遊漁船などで釣りに行かれたときにスピニングタックルでも釣ってみるとその手返しの良し悪しに気づかされると思います。

詳しいタイラバ用のベイトリールやベイトロッドについては別ページでお話しているのでそちらを参考にしてみてください。

タイラバロッドのおすすめはこちら↓

タイラバ用リールのおすすめはこちら↓

タイラバ

まずはヘッド(錘)の部分です。漁師さんが考案したとされるもので。昔は単に丸い鉛の塊だったそうです。今ではいろんなカラーが揃っていて、同じ重さでも抵抗の少ない小さくできるタングステン製などもあります。

重さはそのポイントの水深や、その日の潮の流れの速さによって決めます。瀬戸内海では60g~100gが僕の中では一般的だと思っています。

ネクタイ

タイラバの仕掛でヘッドと同じくらいに釣果に影響が出るものがこれネクタイです。カラーだけでなく形状もストレートやカーリータイプなどさまざまなものが用意されています。

その時の天候による水中に差し込む光量や、ベイトの種類、潮の濁り具合でローテーションしていきます。その日の釣れるカラーなどが偏ることもしばしばあり、カラーを変えるだけでヒットすることもあります。

基本的に良く釣れるカラーはオレンジやレッドにしておけばほぼ間違いないでしょう。

シリコンスカートとフック

エビの触覚や足の動きにも似たアピールをさせるスカート。タイラバではフックやネクタイと一体型になっている専用のものが売られているので、そちらを使うのが一般的です。初心者のかたはそれで十分まかなえます。

フックはその日のターゲットとなる真鯛のサイズや、活性に併せて選びます。

仕掛けの結び方

タイラバでは必ず道糸側とハリス側、ハリスとタイラバを結ぶ2つの異なる結び方が必要になってきます。真鯛狙いの遊動式の仕掛け特有の理由と一緒に解説していきます。

PEとリーダー

海釣りが好きな人なら誰しもが知っている道糸の部分がタイラバではPE、ハリスがリーダー!?

と呼ばれる呼び名も素材も全く違うもので出来たものを使用します。

それら個々の説明はこのページでは省きます。別のページで詳しくお話しているのでそちらも合わせてどうぞ

PEとリーダーの結び方

PEとリーダーはこれらの性質を生かした感度の良さと操作性を優先させた結果、このやり方に落ち着いたのだと思います。

PEとリーダーは独特の結束方法で結びます。一般的にはFGノットやミッドノット呼ばれる結び方が多様されています。

この結び方は少し練習が必用で、何度か練習と自分で結んだものを実釣で使うことでの慣れが必要です。

乗合の遊漁船などでは仕掛けごと付いたタックルをレンタルしてくれる船もありますが、

タイラバを本格的にはじめるなら覚えておいた方が、もし釣行の際に切れた時も自分でリーダーを素早く交換できるので有利です。

リーダーの長さは2ヒロ(最低このくらいはいるかと)を基本に、自分の行く釣り場の底の状況に応じて長さを調整してください。

まずはもっとも基本的なPEとリーダーの結び方、FGノットを覚えましょう!

おすすめの動画はこちらです↓

松岡豪之プロが教えるPEラインとリーダーの結び方!【FGノット】

リーダーとタイラバの結び方

タイラバヘッド自体を強固に結ばなければせっかくフッキングしたのにスルスルスル~てほどけたりしないように結んでおかなければいけません。

リーダーがPE本線よりも太いので最初は慣れないとギュッと結ぶことが困難になってきますが、慣れればものの1分もかからずにすぐに結べるようになります。

基本的な結束方法はまずはクリンチ・ノットから習得しましょう。

クリンチノット【VARIVASノット大図鑑】

基本的にタイラバにはスナップは使いません。昔はずっと直結が一般的でした。

しかしそのたびにリーダーをカットする必要があり、頻繁にヘッドのカラーを変えたくても躊躇してしまう場面が多くありましたが、今では、それらが簡単に結べてリーダーが無駄にならない結束方法や、

リーダーとの結び目をいちいち切って結び変えなくてもヘッドやネクタイのみ交換できるパーツなどが売られています。便利になったものです!!

まとめ

タイラバの仕掛けは必須なタックルも含め、ほかの疑似餌の釣りと比べても簡単とは言えずやや複雑です。ひとつひとつに役割がありそれらを理解し、使いこなすことが大切になってきます。

途中でお話したようにネクタイの形状やカラーを変えただけでヒットに持ち込める時があるなど、使い方によって釣果も左右されることがあるからこそ、このように発展してきたのだと思います。

しっかり仕掛けのことを頭に叩き込んで使いこなして大きな真鯛をたくさん釣りあげてください!

ひとつひとつの仕掛けのパーツの適切な選び方やおすすめについてはまた別の章で詳細にお伝えします。