タイラバの釣り方の基本となる「等速巻き」のやり方と上達するコツを解説します。

釣り方は落として巻くだけ言われるタイラバにも、あらかじめ聞いておくとなるほど納得というコツがあります。間違った方法で慣れてしまうまえに基礎的な釣り方のコツを覚えておきましょう。

タイラバの”釣れる基礎”である等速巻きの釣り方についてご教授します!

タイラバは巻き速度を一定に保つ

タイラバの釣り方は“一定の速度で巻く”がキモ。

タイラバは基本遊漁船などで沖合に出て船の上から真下に疑似餌をつかった仕掛けを落とす釣りが一般的です。

磯や砂浜などから、長いレングスのロッドでキャストして釣る方法もあります。

海底の奥底に潜んでいる鯛の近くへ、大好物の海老の動きに似せた疑似餌を送り込んで誘い出す釣り方です。

タイラバ基本底まで落として、まっすぐ巻きあげるだけです。

船の上からロッドの長さ分の先から真下にまっすぐタイラバを落とします。ベイトキャストといえどむやみにバスロッドのように軽く振って投げたりしません。

他のルアーの釣り方のように水面に落とした後、リール巻いてカーブフォールさせたりとか軽くロッドの穂先をチョンチョン動かしてトゥイッチなどタイラバではしません。あまり仕掛けに奇妙な動きをさせると早く見切られる可能性があるからです。

もちろん激しくタテにロッドを振ってジャークなどしてはいけません。

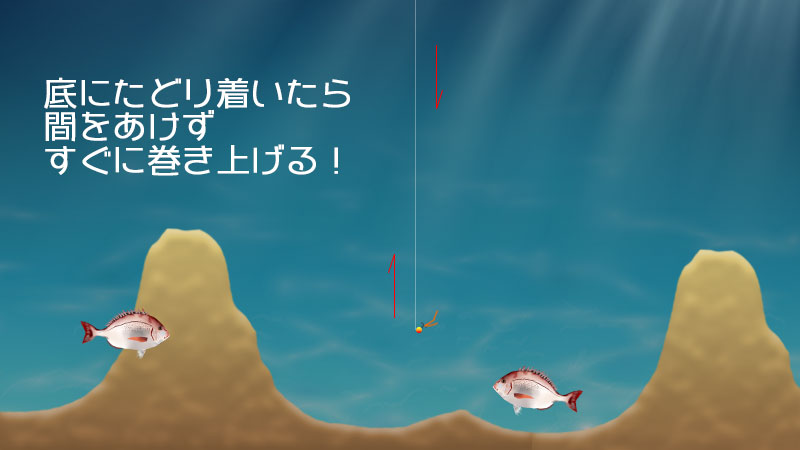

底を感じた時の素早い巻き取りが大事

タイラバ疑似餌の仕掛けの重みで自然に沈んでいくのをゆっくり待ちます。そして底にドンと着いたら間髪入れずにすぐリトリーブ開始。タッチ&ゴーです。

で、ここからが釣り方の肝心なとこ!!

底に仕掛けが到達すると、ゴンッと底を打つ感触がロッドを伝って感じられます。

このとき間をあけずに底に着いた瞬間に巻き上げるのがタイラバでは最良です。

鯛のような根に潜む魚は上から落ちてくるもの(エサ)に興味を示します。

鯛も底で上から落ちてくるタイラバを「おおっ~なんか美味しそうなものきてるぞ!」って眺めているわけですが、底に着いて動きが止まると「な~んだおもちゃか…」となり、見切られてしまいます。

釣り方としてはあと着底したときに疑似餌が岩底にぶつかる金属音も逃がしてしまう原因とも言われておりタイラバが着底する寸前から※サミングして着底する際のスピードを弱めて、ただ単に底まで糸が出るまで落とすのではんくなるべく着底時の音や動きを自然に演出します。

タイラバの釣り方で重要度が高い底に着く感覚を初心者の方が身に着ける方法は2通りあります。出ていく糸の量をリールで見てスルスルッと落ちていたスピードが弱まりリールのスプールが反転し始めたときか、

または落とした時にタイラバの重みでティップがブルンブルンと動きながらラインを放出していたのに対し、一瞬止まる瞬間があります。このタイミングを見計らういながら釣る釣り方もあります。

ただ場所が変わったり、潮の流れが変わればもちろん海の深度も変わるので、その場合には注意とある程度の慣れが必要です。

タイラバを巻くスピードとアワセ

あとはリールを巻く速度ですが、これもリール自体の最大巻き取り量(一回転で巻き取る長さ)とそのときのその場所にいる鯛の活性で違ってきますし、その時使うタイラバの重さでも釣り方が多少なりとも変わってきます。

そのときの船頭さんなどに予め聞いておくとはやいでしょう。目安としては1秒間に半回転くらい。早くなったり遅くなったりしてはダメです。集中して一定の速度で巻くのが釣れる基本テクです。

また先に釣果を出した人がいたら、そのひとに使っているタイラバのカラーや重さ、巻き取るスピードなどを教えてもらうとその場所にいる鯛にマッチした釣り方を取得できます。

潮の流れやその場所の深さで

タイラバの重さを選ぶ選び方は別章でお伝えします。

タイラバの場合、アワセは基本「向こうアワセ」です。

タイラバの場合アタリがあったからといって、ロッドを大きく持ち上げて合わせたりする必要は特にありません。自ら掛けていく釣り方もありますが初心者にはおすすめしません。

釣り方で忘れてならない釣り方の基本に、ロッドの角度もあります。アタリがあっても、常にロッドは水面と並行。そのまま一定のスピードで止めずに巻くことが肝心です。

コンッコンッというようなついばむような細かいアタリから、ゴツンッという大きなアタリがありますが

どれも同じ動じずにそれまでと同じスピードで巻き取ります。

そうしてタイラバの針に鯛が引っ掛かるとさっきまでの、コンッコンッとかゴツンッといった感触がゴンッゴンッ、ゴンッといったものに変わり、魚の重みを感じロッドティップが下を向いた時が「乗った」ときです。

あとはいつもの魚の釣り方と同じ巻くだけ^^

バラさないように丁寧に巻き取ってください。タイラバは40㎝~50㎝クラスの大きなものも結構な確率で釣れます。50センチクラスとなるとよく暴れますしドラグも持って行かれますが焦らずに暴れる鯛をいなすように巻いてください。水深10mくらいまで引き上げるころには少し弱まって動きが鈍くなっているはずです。

そこからは丁寧にランディング。水面まで引き上げたらタモ(玉網)で掬いましょう。

大事な持ち方~サミングとパーミング

ベイトリールの釣り方でサミング=親指でラインの放出速度をコントロールする動作は必須です。

それ以上ラインが出ていかないように親指で押さえて止めたり、ゆっくりと落とすのに軽く親指の腹をラインに添えて落ちていくスピードを制御したりします。

タイラバの釣り方ではそこまで重要ではないので軽視されがちですがライントラブルも防いでくれ、他のベイトリールを使った釣りでは必須なので、ベイトを使った釣りの中では比較的簡単なタイラバ釣行のとき習得しておくと役に立ちます。

ロッドのバッド部分とリールを手で包み込むようにして持つパーミング。これはサミング以上にできていない人をよく見かけますがロッドとリールを伝わって感じる

繊細なアタリをとるために必要な持ち方です。

バスフィッシングなどベイトリールを多用する人もキャスティングするときはバッド部分を握っていますが投げた後リーリングする際には必ずパーミングしています。ベイトリールを使った基本的な釣り方です。

感度が大事なタイラバなどの釣り方でも同じです。

真下に落とすだけなので持ち替えなくても僕の場合ずっとパーミングしたまま、単純に「落として巻く」を繰り返しています。

まとめ

いかがでしたか?僕自身がタイラバ釣りをはじめた頃に意識的に気を付けていた点をザクっとまとめてみました。真下に仕掛けを落として一定のスピードで巻くこと・・・。これをやるにはロッドやリールの持ち方からやらなければ無意識のうちに巻き速度が変わっていたり、せっかくのアタリがわからなくなっていたりした経験から大事なことを後から気づいたのです。

ここを読んでくださったみなさんには早い段階から、基本的な釣り方をマスターしてもらいコツをつかんで頂きたい思いで記事にしたためました。お役に立てれば幸いです。