釣りにおいての上級テクニックの釣り方であるドリフトについて解説します。

汽水域を好むシーバスや、スモールマウスなどにとって最高のポイントとなる河川と河口では必ず覚えておいた方が良い釣法です。

知ってはいるけど、やってみるとかなり難易度が高い釣り方でもあります。一段釣りの技術を上げるために有効なドリフトのやり方について基本からお伝えします。

釣りのドリフトとは

ドリフトとは英語から直訳すると「流される」、「漂う」といった意味で、シーバス釣りなどでは最も多用される釣り方です。

実際にキャストしてラインとルアーを流れに乗せて、ナチュラルな動きでアプローチすることができ、スレきった警戒心の強い大型魚はもちろん、活性の低い魚にも口を使わせるためのテクニックとなります。

実際には、もちろんただ巻きでも魚は釣れますが、そういった固体はルアーに対して経験値の少ないサイズの小さいものが多く、高活性の状況がほとんどで、そういった場面は非常に稀です。

水の流れを利用した自然なアピールなので、魚の状態に左右されず1年を通してドリフトは有効です。ドリフトを完璧にマスターできれば、必ず釣果はアップするはずです。

ドリフトが有効な理由

流れのある河川で、ベイトを捕食しているシーバスなどのフィッシュイーターは流れが向かってくる方向に頭を向けて、上流側から降りてくる(流れてくる)ベイトを狙っています。

そのためルアーを流れに任せてアピールするドリフトが有効になるわけです。

これは特にシーバスにおいて、特徴的な捕食行動が顕著に表れている証拠です。シーバスは特殊な捕食方法を持っていないので、その時々でもっとも簡単に食べられる方法でしかエサを食べません。

だからこそ自然な形でシーバスの目の前に送ってやるドリフトが有効なのです。

このあたりのシーバスの食性について、下記の章で詳しく解説しています。興味がある人は併せて確認してみてください。

ドリフトが向いている場所と状況

ドリフトにはいくつかの条件が合わないと成立できないこともあります。また向いているポイントやシチュエーションがあります。

流れのある河川

川の流れが弱すぎるとスローになりすぎて、ヒットポイントまで辿り着くまでに時間が掛かりすぎることからルアーがボトムをコツってしまったり操作性が悪くなってしまいます。

潮が動くタイミングで、動き出した際に上から見ても流れているのがわかるほどの流速があればOKです。目安は人の歩く速度以上と言われています。

また、流れに乗せて目指したポイントまでルアーを送ってやる釣り方なので、川幅の狭い河川ではドリフトはやりにくく、狭くとも30m以上川幅のある河川がやりやすいでしょう。

活性が低い状況

夜でもベイトは確認できるけど、シーバスが追って食っているのがわからない状況や、先行者入った後とか人気のあるポイントの場合、スレていると仮定ができる場合にドリフトが効きます。

また、シーバスの活性が最も上がる秋のシーバスシーズンでも海で育ち河口に戻ってきたデカい個体ほどルアーに対して賢くなっているのでドリフトでないと食わせられないシーバスもいます。

ナイトゲームの明暗

僕の場合でいちばんドリフトを用いる状況がシーバスゲームの夜の明暗部です。明るいところから流れてくるベイトを、シーバスは暗い場所に身を潜めて待ち構えています。

流れに乗ってきたベイトを演出し、橋脚の照明があたる箇所からシーバスが居るであろう狙ったところへ自然にルアーを送ってやる算段です。

ドリフトのやり方①キャスト

ドリフトのやり方について解説していきます。

キャストして着水させる位置と流れてくるコースの違いでドリフトの種類が3つに分けられています。

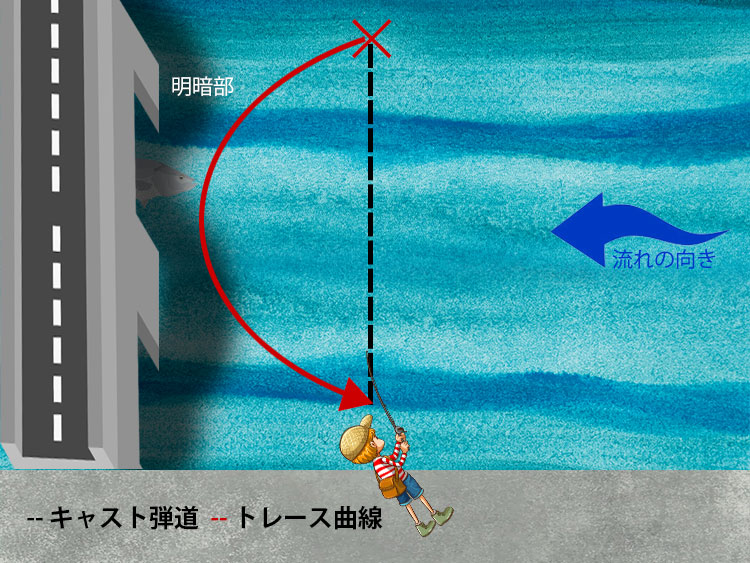

クロスドリフト

アングラーを視点にまっすぐ真正面にキャストしてルアーがU字の弧を描くように手前まで流れさせる方法です。昔はU字メソッドなんていう通称もあったほどで、クロスドリフトはドリフト釣法の基礎になります。

初心者がこれからドリフトをはじめるには、クロスドリフトから練習するのが効果的です。

キャストする⇒ラインスラックを取る⇒流れに乗せて漂わせる

この一連の基本的動作を覚えるには最適なやり方です。

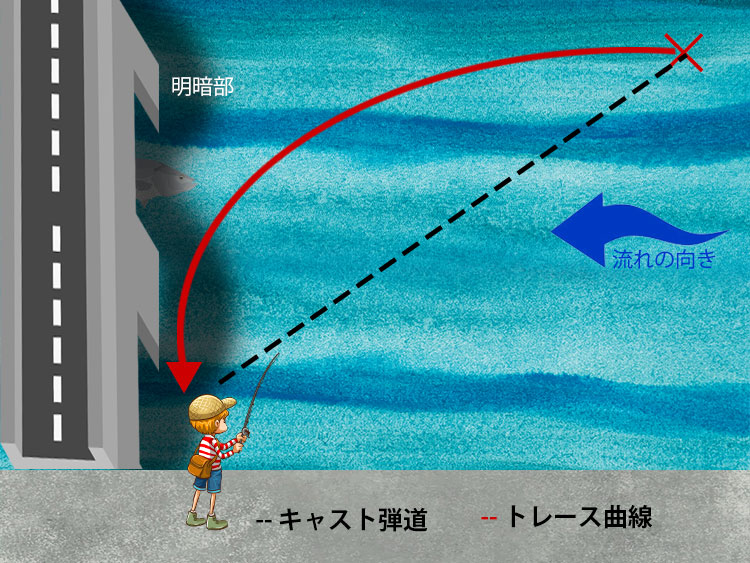

アップクロスドリフト

アッククロスドリフトはアップクロス=流れの向きに対してクロスさせるように上流側(流れてくる方向)へ斜めに向けてキャストして、そこから任意の狙った場所へラインを流して行く方法です。

流れに乗せやすく一番ルアーが自然に泳いでくる姿を演出でき、漂わせている時間も長いのでシーバスに長い時間アピールが可能な釣り方です。

ただし、その分、ラインメンディングとルアー操作範囲が広くなるため、初心者が練習するにはちょっと難易度が高いかもしれません。

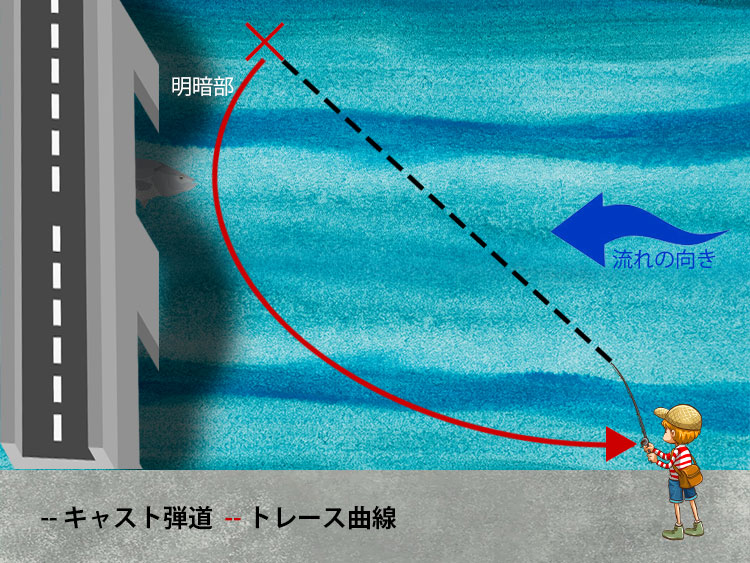

ダウンクロスドリフト

アップクロスとは逆に、流れが向かっている下流側にキャストして流してくるドリフトのやり方です。ラインの弛ませ具合と、リトリーブの速度調整などラインメンディングがやや難しいです。

どこで食わせようか送ってくる場所=ヒットポイントとして見定めている箇所から離れていないため、送り込みやすいので手返しが良くなりキャストの数が増やせます。またトレースコースが短いので風が強い状況にも有効です。

けど、その分狙った箇所に思いのほか到達する時間が早くなるために、気づいたら狙った場所を通り越している…、なんていう場面も多く、流れを読み適切なラインコントロールをする見極めが必要です。

また、ルアーがターンして戻ってくるコースに入ると流れの影響を受けるので、どうしても早巻きになりがちですがラインをゆっくりデッドスローに巻いてこなければルアーの泳ぎがおかしくななると見切られてしまう原因にもなるため、巻き取る速度には注意が必要で、リトリーブのスピード調整がキモになります。

デッドスローを意識すると流速やルアーの状態を把握しやすいと思います。

ドリフトやり方②ラインメンディング

ラインを張らず緩めず”たるませて流す”

ドリフトの釣り方で最重要になるのはラインメンディングです。ドリフトはあくまでアングラー自身はルアーをアクションさせる、操作をするのではなく、ラインを操作=管理することです。

感覚的な表現だと、流されているラインが流れに引っ張られてルアーが動いている状態です。弛ませたライン自体が水を噛んで流れに乗ります。

このときに完全にルアーの位置からロッドティップまでのラインがまっすぐピンと張っているのは間違い。弛ませたラインが水面に漂っている状態にします。

ただ巻きしているときのことを思い浮かべてください。ルアーのブルブルと言った動きを感じとることができますよね? ドリフトの最中にそれを感じたなら、それはラインの巻き過ぎです。

ラインスラックが適度に出て、たるんだ状態がベストです。これら一連の動作を”ラインを管理する”という意味でラインメンディングと呼ばれています。

ヒットポイントの調整方法

キャストして流して、食わせようと考えている場所をヒットポイントとして仮定していても、流速によって狙ったはずの位置からずれてくることがあります、その場合はロッドの角度によって調整します。

ロッドを下げればアングラーを中心に手前でターン。

ロッドを上げれば水に浸かるラインが少なくなり先の方でターン。

この何となくルアーの存在がわかる程度の見極めができるようになるまでが難しいんですけどね…。これを体得するにには練習を重ねるしかありません。

ドリフトに適したタックル

ラインの太さやリーダーを含むロッドなどのタックルもドリフトに多少は影響するので、初心者が練習するときには覚えておいた方がいい適したタックルの選び方があります。

シーバスならロッドは9ft以上

ドリフトの場合、ロッドの上げ下げでラインスラックを調整するのでロッドの長さが長さすぎると角度が低くなりすぎたり、持ち上げ過ぎたりしてしまうと、バイトがあった時にアワセを入れにくくなってしまいます。

かといって短すぎると飛距離を損なってしまうので、僕の場合、9ftを目安にしています。そこまであまりこだわる必要はないですが、9~9.6ftがウェーディングの際もちょうどよいと思います。

ラインの太さ

冬のハイプレッシャー時や、春先のベイトが小さいときには僕の場合、ラインを0.8号にすることもありますが、ほぼ1号、秋冬に太くしても1.2号程度です。

僕はあまり気にしたことないですが、ライン(特にリーダー)が太いとルアーのナチュラルアクションより先にラインが水を切ってしまうという人もいて、ドリフトが上手くいかない場合もあるため、そういうことが起こりうるということを覚えておいて注意してみるようにするといいです。

シーバスのドリフトに適したルアー

一般的にシーバスを狙うルアーのサイズは、100mm前後が基本ですが、どのルアーでも出来るって言ってしまえばできるのため正直どれでもいいのですけどw

ドリフトさせやすいルアーとかあるのでそれを下記で説明します。

初心者はサスペンドかリップレスミノーがおすすめ

初心者は浮き過ぎない、沈み過ぎないミノーが慣れるのに早い

初心者は最初、ドリフトしようとするとフォローティングミノーだと、水面直下を流したいのに、単に水面を這わせて浮いているだけになってしまこともあったり、

シンキングミノーだとヒットポイントまで流れる間に沈み込んでレンジが入り過ぎることもあるため、浮き過ぎない、沈み過ぎないレンジキープのしやすさからサイレントアサシン 99SPをドリフト初心者の練習用に選びました。

シンペンほど飛距離も出ないし、少し派手目のウォブンロールアクションでナチュラルアクションではないけど、流している間にも沈まずに勝手にレンジキープしてくれるし、フラッシュブーストで自動的に光源でアピールできるこちらが練習用として僕からのイチオシ品です。

サイズ的にサスケ裂波の120SPとも迷ったのですが、アサシンよりも動きが派手で、もう少しレンジが入ってしまうので扱いやすさという点でこちらを選びました。ドリフト入門、練習用としておすすめです↓

シマノ サイレントアサシン 99SP フラッシュブースト

慣れてきたら断然シンペンがおすすめ

圧倒的な飛距離、流れに乗せたローアピール、レンジキープ力などの条件を完璧に再現できるのはシンペンにはかないません。

そしてこのスイッチヒッターは飛距離を伸ばせる適度な重さもありながら、止めても流速に乗ってすぐに沈みこまないのでレンジキープが容易で、なおかつその間に流れに乗って自然なS字を描きながらのスラロームアクションをします。

これがベイトに似た自然なアピールで警戒心の強い大型のシーバスにも口を使わせます。

ダイワ モアザン スイッチヒッター 120S+R

上級者は試してほしい大型狙いのバイブレーション

そしてバイブレーション特有の潜行深度は、サイズの大きい個体ほど深場のボトムに着いていることも多くてバイブレーションでないと探れないレンジもあります。

表層ではなく、レンジ入れた下の層を流していく、もしくはボトムを転がしていきます。

普通に沈むシンペンでもいいのですが、フォール中のアクションや、明暗に差し掛かったときのクイックなターンに有効な泳ぎだしの速さなど、総合的に考えると今ならこれが一押しです↓

メガバス ビラン70

背中に独特のフィンがあり、そこで水流を受けるタイプのバイブレーションミノーです。ラインスラックを使って操作中のテンションフォールは水平姿勢で大型魚の警戒心を解きます。これが秀逸。

フリーフォールではまるでフラットボディワームのような、弧を描きながらのスパイラルフォールします。言うまでもなく放っておくと沈み込むので時々あおってやるなど、レンジコントロールとラインメンディングがめちゃくちゃ重要なルアーなので上級者向きとしておきます。

ドリフトのメリット、デメリット

釣りにおいて、上級テクニックとでもいうべきドリフトですが、決していいことばかりではありません。おのずと良い点と欠点ともなりえることがあります。

その点を理解し、適時に有効活用していくようにしましょう。

ドリフトのメリット

ベイトライクな自然な動き

スレさせにくい

吸い込みが良い

ドリフトの最大のメリットはこれです。ルアーをリトリーブして泳がせるのではなく自然に水流に漂わせて誘うのでより本物のべイトの動きに似せたナチュラルなアピールができます。

上記の理由と重なり、魚が居そうな箇所へルアーを送り届ける釣り方なので、そのポイントに直接打ち込んでいくわけではなく、居そうな場所を少しずつずらしながら狙っていくため、キャストを何度も繰り返しても場荒れしにくく、その場所にいる個体に無駄なプレッシャーを与えなくて済みます。

ドリフトのやり方はあとで説明しますが、ラインを弛ませて水面につけてやるドリフトの場合、ラインを張っていないので吸い込みしやすく、弾きにくいのでミスフッキングを防ぎます。またラインがピンと張った状態で水の中にいるわけではないのでルアーに対しても違和感を与えません。

ドリフトのデメリット

初心者にはハードルが高い

風に弱い

手返しが悪い

だるいw

初心者にはルアーがどのように泳いてるのか、釣っている状態を把握、認識しにくく、僕もはじめたばかりの頃は最初は何をやっているのかわからないというのが本音でした。

ラインスラック(弛み)を利用した釣りなので、水の流れとは逆方向に風が吹いている時にはキャスト自体もままならなくなり、ドリフトさせる方向に関係なく、風が吹く方向に影響を受けてしまいます。

また、1回のキャスト後からピックアップまでの時間がゆっくりなので非常に手返しが悪く。パンパン打っていって広範囲を素早くサーチとはいきません…。

ドリフトの最大のデメリットだと僕は思っていることが、これww

釣れるまでの時間がじれったいのです。まぁ~ドリフトの釣り方で手返しの悪さを我慢できないアングラーは無理かもしれません…。

釣り方に幅が広がるドリフト

プロのアングラーの中でもドリフト釣法を一切しないという人もいて、決して珍しい話ではありません。だから体得しておかないとシーバスが絶対釣れないというような絶対的条件ではないですが、覚えておくとの釣り方の幅が各段に広がります。

特にナイトゲームの橋脚明暗などではかなり有効になるメソッドです。ほとんど巻かないで流す釣り方なので、僕のように人によっては手返しが悪いし、なんだか、かったるいなぁ~と感じる方もいると思いますが、そこを耐えて習得したあとに素晴らしい釣果が見えてくるはずです。